将无人驾驶

清晨7点,深圳市民李女士在车载屏幕上轻点"通勤模式",她的座驾立即自动规划出避开早高峰的最佳路线。当车辆平稳驶出车库时,中控屏亮起健康监测界面——搭载的医疗诊断系统已根据昨夜睡眠数据,为她定制了包含蓝光护眼模式的座舱环境。这并非科幻电影场景,而是2025年中国无人驾驶产业交出的答卷。在这场由人工智能驱动的技术革命中,汽车正从交通工具蜕变为移动智能空间。

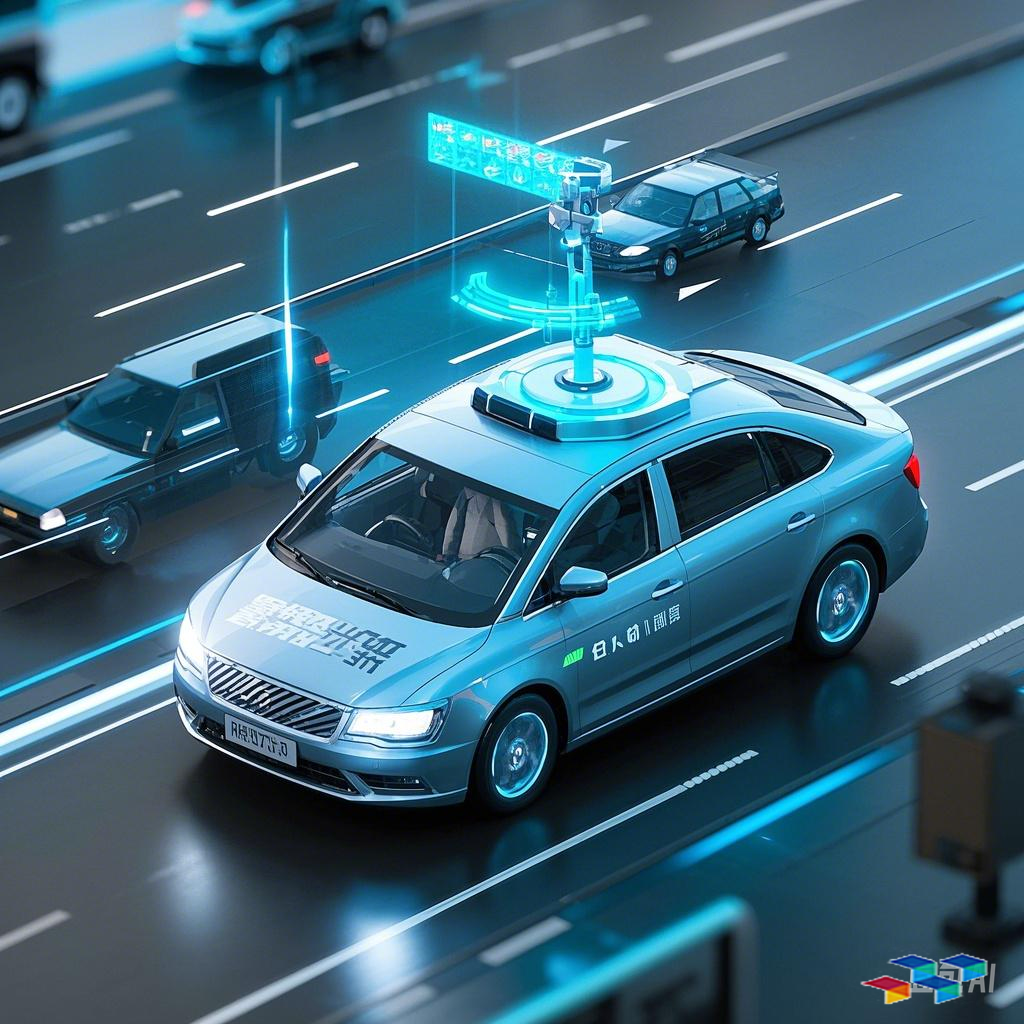

一、AI重构驾驶神经:从感知到决策的进化论 在百度Apollo最新发布的第五代系统中,多模态神经网络已实现每秒120次的动态环境建模。通过融合激光雷达点云与摄像头视觉数据,AI不仅能识别传统障碍物,更能解析路边摊遮阳伞的摆动轨迹、预判外卖电瓶车的行驶意图。更值得关注的是,特斯拉FSD V12系统通过"影子模式"积累的百亿级真实路况数据,正在训练出具有人类直觉的决策模型——在杭州某次实测中,面对突然滚入车道的皮球,系统准确预判了随后窜出的儿童而提前制动。

国家工业信息安全发展研究中心《2023自动驾驶白皮书》显示,我国L4级自动驾驶算法在复杂路口场景的通过率已达97.3%,较三年前提升42个百分点。这场技术竞赛的胜负手,正从硬件堆砌转向数据生态的构建:小鹏汽车搭建的"城市NGP数据工厂",已实现每24小时迭代一次算法模型。

二、跨界竞合:虚拟现实与医疗诊断的破壁实验 当蔚来汽车宣布与协和医院共建"移动医疗舱"项目,无人驾驶的想象空间被彻底打开。车舱内集成的医疗级传感器,配合5G远程诊疗系统,可在转运途中完成心电图监测、血糖检测等基础诊断。更富创意的尝试来自字节跳动旗下的豆包科技——其开发的AR-HUD系统,可将实时诊疗数据与道路信息叠加显示,在紧急救治场景中为医护人员构建三维可视化救援通道。

教育领域同样掀起变革浪潮。根据《智能网联汽车人才白皮书》,全国已有38所高校设立"虚拟现实技术+智能驾驶"交叉学科,学生在元宇宙仿真平台中获得的虚拟驾驶里程,可部分折抵实车训练时长。这种"数字孪生"培养模式,正重塑着传统汽车工程教育标准。

三、标准之争:从技术路线到产业生态的角力 全球无人驾驶市场正形成三大阵营:以Waymo为代表的激光雷达派、特斯拉主导的纯视觉派,以及华为ADS凸显的"车路协同"派。不同技术路线背后,是价值千亿的产业标准话语权争夺。中国汽车工程学会最新发布的《车用激光雷达性能要求及测试方法》,正试图建立行业检测的"中国标尺"。

更具战略意义的布局在基础设施端。雄安新区已建成全域高精地图覆盖的"自动驾驶友好城市",其路侧单元(RSU)密度达到每公里8.6个,远超欧美同类项目。这种"中国式车路协同"模式,在工信部《智能网联汽车准入试点通知》推动下,正催生包含5G基站、边缘计算节点、能源补给网络的新基建生态。

结语:方向盘消失之后 当深圳前海某科技园出现全国首个"无人驾驶优先"停车场,当武汉光谷开通自动驾驶专用物流通道,这场交通革命早已突破技术范畴。无人驾驶正在重构城市空间逻辑——停车场将变身商业综合体,通勤时间转化为生产力时段,急诊救护车成为移动ICU。在这场车轮上的智能革命中,中国正以"车路云一体化"的独特路径,书写着智慧出行的东方方案。或许不久后,孩子们会指着博物馆里的方向盘问:"那个圆形的东西,真的是用来控制汽车的吗?"

作者声明:内容由AI生成